# 035

HIRONOBU KUBOTA

June 04, 2017

GENRES 国際協力

国際協力

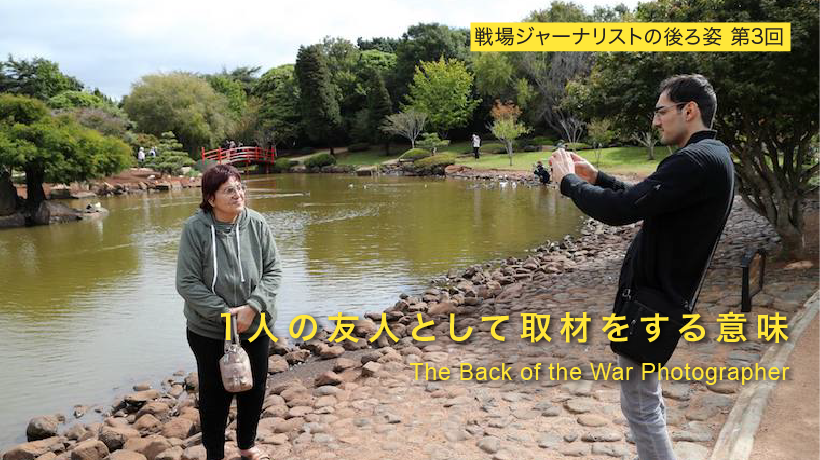

戦場ジャーナリストの後ろ姿 #3

戦場ジャーナリストの久保田弘信さんが、友人のシリア難民に会いにオーストラリアに行くというので、10日間の密着取材をした。仕事に対する姿勢や、リラックスの仕方まで幅広くその哲学を垣間見る機会を得た。そして期せずして、戦場ジャーナリストに至る原点までを辿る旅となった。その貴重な時間を記した特別連載企画。

Reported by r-lib editorial

一旦仕事のトラブルはメールで処理して、バシャールの家に戻った。日本の仕事も気になったが、それ以上に今回のミスを取り返すためにも、インタビューだけは入念に準備しなければいけなかった。ところが、久保田さんは「タイミングがあればインタビューするけど、最悪そんな雰囲気にならなかったら諦める」と言う。

オーストラリアまで遥々やって来ても、無理に話を引き出すようなことをしないのが久保田さんのスタンスなのだ。取材だけのために付き合ってるわけではなく、友人としての信頼関係があるからこそ状況が気になるし、話を親身に聞くことで世間に伝える意欲も湧いてくる。

僕としては、ここでインタビューをしなければ収穫となるべき素材が、あの撮り逃した再会シーンだけになってしまうので、是が非でもやってもらわないと困るという気持ちだった。でも久保田さんは、取材とは全く関係ない世間話をしていたし、インタビューをするという話も2人にはしていないらしかった。

夕食には、先ほどの怒られた男性以外にも、隣に住むオーストラリア人のお婆さんもやって来た。このお婆さんも、最初はシリア難民が隣に引っ越して来たということでかなり警戒していたらしいが、社交的なバシャールがきっかけで仲良くなり、今ではこうして食事に誘ったりする関係になったらしい。

バシャールの母親は、例の男性に英字新聞を読み聞かせて、いろいろと解説しているようだった。彼らはみんなクリスチャンだから、お酒が飲める。再会を祝した夕食は、会話も弾んで盛り上がっていった。

男性がタバコを吸いに外に出たので、僕も一緒に外に出て吸うことにした。星が綺麗な空の下で、酔った男二人がタバコを吸いながら何気ない会話をする。それだけで打ち解けてきて、仲良くなる。しかし、仲は良くなったが、相変わらず世の中への不満や怒りみたいなものが滲み出る会話を聞くことになった。踏み込んで話は聞いていないが、彼もきっと大きな何かを抱えて今ここにいるんだろうと思った。普段の日本の生活で、ここまで何かを強く憎む人に出会うことはない。

酔っ払ってフラフラのお婆さんをバシャールが家まで送って、その日はお開きになった。

3日目

僕はリビングのソファに寝ているので朝早くに、物音で目覚める。バシャールの母親が外に出て何かをしていた。しばらくして外から戻ると、コーヒーをいれてくれた。

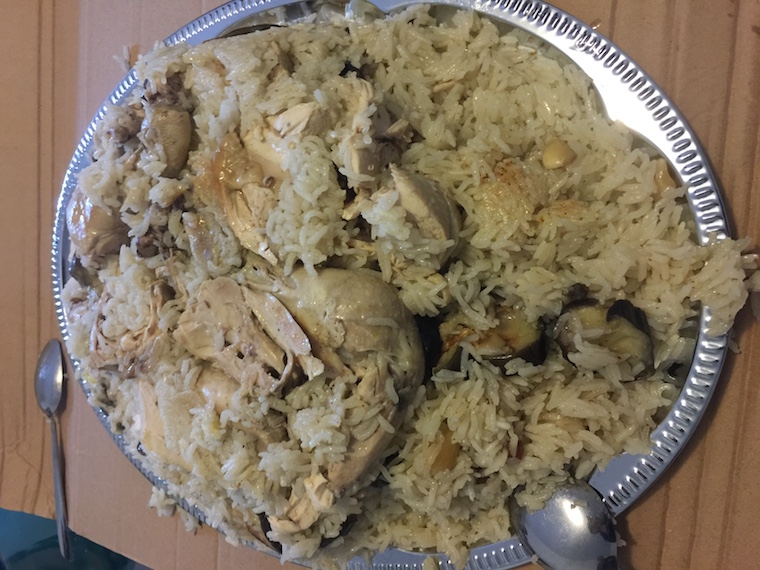

この日は朝から、こっちの教会で仲良くなったオーストラリア人の家族が遊びに来た。子ども3人を連れた5人家族で、バシャールたちがシリア料理を振る舞うためにキッチンに立つのをそばで見て教わっていた。とても明るく仲の良い家族で、子どもたちも含めて異文化に対する理解を深めようとする姿勢が見て取れた。

バシャールの母親は「この子たちは、うちに遊びに来るとお菓子やアイスを好きなだけ食べれるから喜ぶのよ」と微笑ましく話す。家族ぐるみの付き合いは、とてもうまくいってるようだ。

食事の前に祈りを捧げてから食べた。みんな敬虔なクリスチャンだ。この堅固なつながりは教会のコミュニティなんだという確信を持った瞬間だった。この家族とは僕らも仲良くなり、日曜日の教会の礼拝にも参加することになった。

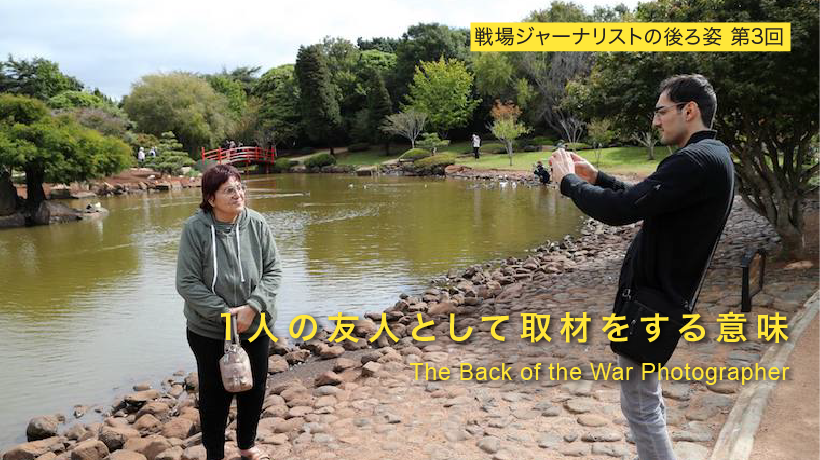

(上写真:久保田弘信)

食後にみんなで日本庭園に行き、彼らが帰ると、バシャールの母親は夕食を作り始めた。この料理は着いたその日から準備してあると言われていたとっておきの料理だ。

その間僕は、トラブル処理のメールと格闘していた。念のため久保田さんにインタビューはまだか確認したが、まだその予定はないし、やる時には声をかけるから気にするなと言われた。僕が仕事に気を取られていたせいもあったが、まだここにきて久保田さんのいわゆるジャーナリストっぽい仕事ぶりは見ていない。

「お客様としてもてなしてくれているのだから、十分それを受け止める。一緒に再会を喜ぶことが、まずは友人として一番大切なんだ」と言われたが、僕が焦りすぎてただけかもしれない。

確かに、取材対象者との信頼関係を構築すれば本音を引き出せるし、話しやすい環境づくりをする効果はわかる。ただ僕自身の経験と照らし合わせた上での想像に過ぎないが、それはきっと久保田さんのためでもあるのだ。

難民キャンプや紛争地に行って写真を撮ったり話を聞く時、そこに「友人」がいない場合ある種の葛藤と直面することになる。目の前に存在する過酷な状況にいる人たちと、それを取材する自分との断絶が、徐々に自分のしていることから意味を奪っていくからだ。

表層的な関係しか築けずに接していると、そのうち必ず自己欺瞞と戦うことになる。「惨状を報道する使命とかいっても、他人の不幸を仕事のネタにしてるだけじゃないか」「この人たちは大変なのに、自分は日本に帰って不自由なく暮らせる」「この人を取材して自分は利益を得ているのに、直接還元できていない」

もちろん今も久保田さんは葛藤を解消できていないかもしれないし、ずっと向き合い続ける問題なのかもしれないが、「そこにいる人たち」に根を下ろして、一蓮托生の関係にならなければ、その葛藤はどんどんと膨らんでいく。ジャーナリストの中立性なんて僕にはわからないが、一緒に悲しみ、喜びを分かち合わなければ、きっとその葛藤の指摘は間違っていないのだ。

だから久保田さんは友人たちとともに「そこ」にいる。その友人たちをある日失ってしまうことになるとしても。悲しみを覚悟した上で友人になるのだ。

自慢の料理はとても美味しくて、シリアで食べてるかのような気分になった。久保田さんはもっと美味しく感じたはずだ。

国際協力

国際協力