# 009

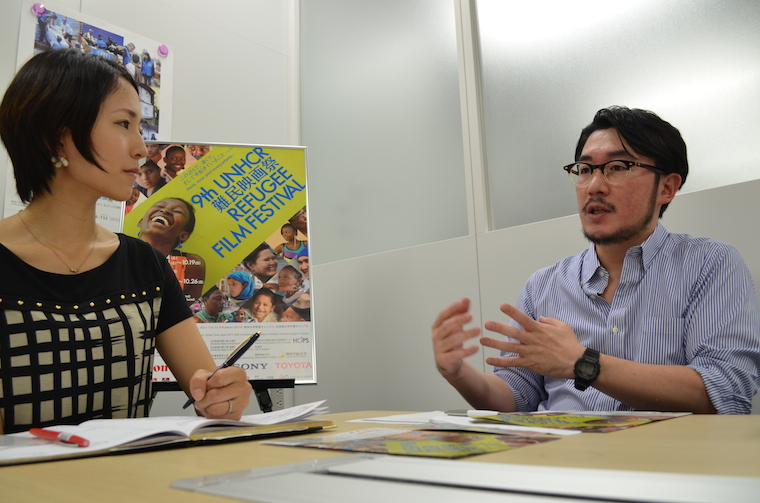

DAISUKE IMAJO

October 08, 2014

GENRES 国際協力文化

国際協力文化

この近くで、遠くで、そして今起きていることーー

安全上、ケニアからソマリアのプロジェクトまではチャーター機で向かう。ソマリアはイスラム原理主義が台頭して内戦の絶えない不安定な地域。国境なき医師団はそのような地域にも入って、人々を支えている。

Reported by Editor Remi

ヨーロッパでは、海の向こうではこういう状況でしたというレポートだったのが、いや今もうここに居るよ、という問題に変わった

ー このお仕事をされていて、その間SNSなど周りの環境も変わってきたと思うんですけど、この映画祭を取り巻く環境というのも変わってきましたか?

そうですね。映画祭を取り巻く環境というとちょっと違うかもしれないですけど、やっぱり扱うラインナップが変わってきたと思っています。難民ってどこにいる人達なのかというと、今大半が都市なんですね。一般的に難民キャンプといっても大きなところでは商店街があって、そこには街が存在するんですね。全てが整っているとは全く言えませんけど、人々が難民キャンプという隔離された中でそういう生活をしています。そういういわゆる難民キャンプだけでなく、今は都市部にも普通に流入してきているんです。そこで親戚のサポートを受けながら生活をしたり、シェルターで生活したり、あるいは自分達で家を借りて生活するという人達の数のほうが多いんですよ。その都市がどこかっていうと、周辺国の場合もあれば、ヨーロッパの先進国かもしれないし、あるいは日本かもしれなくて。つまりラインナップの傾向としてはどちらかというと、そういう都市難民がどう暮らしているのかというのが描かれている作品が増えていると思います。

その理由ははっきりしていると思います。アラブの春以降の中東からの難民と、アフリカのイスラム系原理主義の活動がどんどん過熱する事によって周辺国からの難民がどんどん地中海を渡ってヨーロッパを目指し始めたからです。そうするとヨーロッパでは、海の向こうではこういう状況でしたというレポートだったのが、いや今もうここに居るよ、という問題に変わったんですね。

一昨年に扱った映画で『海と大陸』という作品はそれを取り上げています。イタリアに地中海の島々があるのですが、夏にはそこを目指してバカンス客が世界中から来るわけですよ。でもそこに別の人達も来る、アフリカ側からボートで海を渡ってヨーロッパに逃げてきた人達です。全く異なる環境の人たちが突如として出会ってしまう。それが今のヨーロッパの現実です。そこから難民は北上していくので、今まで以上にヨーロッパの市民にとって難民問題は現実味を増しています。そうすると映像作家、フィルムメーカー達は今の自分達の世界を切り取ることになったら当然その現状を切り取るわけですよね。そういう影響で作品の傾向というのはガラっと変わったと思います。

UNHCR難民映画祭では目や耳の不自由な方々にも映画を楽しんでもらえるよう、日本語での音声ガイド・字幕付きの「バリアフリー上映」を行っている。写真はスクリーンに字幕を映し、挨拶をしている様子

実体験している人の、生の声に勝るものは無い

ー このお仕事をされていて、やりがいだったり、辛かった事、思い出に残っているエピソードってありますか?

去年だと、日本のドキュメンタリーで『異国に生きる』という作品を上映して、それは日本に住むミャンマー人のお話なんですけど、監督の土井敏邦さんがずっと被写体として記録してきたチョウ・チョウ・ソーさんというミャンマー人の難民の方に登壇してもらったことが思い出に残っています。やはり実際に映像の中に映っていた、または直接関わった人達がゲストに来て頂けて、より多くの人達にご自身の言葉で想いを伝えてもらうというのはすごくありがたいなぁと思います。結局テレビの報道や報告書の数字より、やっぱり映像・映画の方がインパクトは強くて、それよりも更にいうと、実体験している人の、生の声に勝るものは無いですよね。

そこから後は観るお客さん一人一人に委ねられているので、お金がある人は寄付というアクションを取るし、お金は無いけどスキルはあるという人は自分のスキルを生かして支援活動に関わる。お金も無いししスキルも無いけど時間はあるという人は、例えばバックパッカーになって自分で見聞を広めて伝えて行く。もしお金も時間もスキルも無いという人はそれこそ今はSNSを使ってそれを広める事で貢献するというのも重要なアクションだと思いますね。

まずは知る事から始めてくださいって言ってもそれだけで終わってしまっては何も変わらないと思うんですよ、実際には

ー そういう意味では映画祭の効果というか、影響というのは身をもって感じられる事がありますか?

具体的にはアンケート用紙でそれを読み取ります。国連の機関が主催するイベントとはいえ、本当にボランティアであったり、ご協力頂いている関係機関のご好意によるものなんですね。収益を上げる事を目的にはしていないので、お客さんや関係者がどこで満足してくれるかということをいつも考えています。それは来てくださる一人一人がこの映画祭に関わる事で、実際に映画の中で描かれている現状に少しでも変化をもたせる事が出来るんじゃないか、そう思ってもらえることにあると思うんです。だからそれを感じ取れた時はとても嬉しいです。

あとは、ちょっと抽象的な話なんですが、まずは知る事から始めてくださいって言ってもそれだけで終わってしまっては何も変わらないと思うんですよ、実際には。難民映画祭の場合は、難民の人達が今、現に援助なり保護を必要としていて、その人達が今置かれている状況を脱する為に何か、具体的なアクションを必要としているわけですよね。その人の捉え方次第、我々の考え方次第なんですけども、映画を観に行くことが、結果的には具体的なアクションに繋がっていると信じています。だから何が出来るんだろうって考える事だけではなくて是非行動にも移して欲しいと思います。実際アクションを取る事が本当に重要で、その取り方というのは十人十色でいいと思います。

ー そういう意味ではこの映画祭に来て、何か自分に出来る事がないかって思った人は、その人その人が自分が持ってるキャパを見て、出来る事を行動に移すというのが大事だってことですよね。

はい。じゃないと、映画をタダ観されて終わっちゃうので(笑)。アンケートで嬉しいなって思うのは、学生さんで「今の自分はお金もスキルも時間も無い。だけど、今こういう世界がある事を知れて良かったし、将来ジャーナリストになろうという決意がいまいち固まっていなかったけれども、今回の映画祭に来て自分の将来歩むべき道を信じました」というアンケートを貰ったりすると嬉しいです。

それからご高齢の方で「会場でこんなに若い人達がちゃんと関心を持って観に来てる、ボランティアとして大学生の子達がとても丁寧にイベントに関わって盛り上げてくれているのを見て、日本の次の世代っていうのが捨てたものじゃないと思いました。わたしは自分が戦争を経験した世代で、戦争を繰り返したくないし、若い人達って何考えてるかわからないって思ってたけど、そうではない事を実感できて良かったです」という意見もとても嬉しかったです。難民というものを知れて良かったです、というだけの意見には留まらずにその先があることがとても嬉しいですね。それにはとてもやりがいを感じます。